任天堂のゲーム「マリオ」シリーズをアニメ映画化。5月1日現在、全世界で興行収入10億ドル以上を叩き出しており、マリオというキャラクターのIPとしての強力さを証明している。

アクションシーンはすべてマリオシリーズやマリオカートへのオマージュになっている。マリオとルイージが初めてのお客のところに向かうところで、横スクロールのアクションゲームのようになるシーン、キノコ王国の宮殿へ向かうシークエンスやマリオの訓練、カートレースシーンは、たんにゲームの要素を引用するだけでなく、ゲーム体験そのものを映画化しているのがわかる。ゲームをプレイしたことがある観客には楽しいシーンだが、いちどもゲームを触ったことがないような観客にはピンとこないかもしれない。

本作では初めてマリオの両親や親戚が紹介され、マリオやルイージの仕事や日常生活、内面も描かれることになるけど、キャラクターとしていちばん興味深く感じたのはマリオでもルイージでもクッパでもドンキーコングでもなく、キノコ王国のプリンセス、ピーチ姫だった。

なぜキノコ王国には王女(プリンセス)しかいないのか? それは幼い時に別世界からキノコ王国に迷いこんだピーチを、キノコ王国の住人たちが育て王女として迎え入れたからだった。映画ではこれ以上深く描かれることはないピーチ姫のオリジンだが、短い回想シーンを観るだけで少し涙ぐんでしまった。

マリオとルイージによるドタバタ劇やギャグもいっぱいあるのだが、いちばん笑えたのは、ピーチ姫に身勝手な片思いをするクッパがピアノの弾き語りをしたりプロポーズの練習をするコントシーンだった。あとは牢獄の中で虚無的なことしか言わない青い星の子チコ。

映画『スーパーマリオ』宮本茂氏インタビュー。約6年かかった制作の裏側、マリオとルイージの設定、次回作など、制作中に刺激を受けたことやこだわりのポイントなども聞いた

https://www.famitsu.com/news/202304/26300849.html

マリオの生みの親であり、伝説的な天才ゲームクリエーターである宮本茂へのインタビューを読んでわかるとおり、この映画で何を描き何を描かないか、厳格にコントロールされているのを感じる。

90分という最近の映画では短めの上映時間、必要以上にネガティブな感情は描かれず、どのシーン、どのカットもマリオシリーズや任天堂のゲームへのオマージュになっていて、ファミコン時代のゲームへのオマージュが無数のイースターエッグとして隠されている。『レゴ・ムービー』のようにゲームの世界観自体がギャグにされることはなく、相対的な視点は排除されている。そのせいで、独立した映画作品というより任天堂という会社やゲームのプロモーション映像に見えてくる。しかしそれこそが、製作、プロデューサーとして関わった任天堂と宮本茂のコントロールの目指したものだろう。

映画の終盤、世界の壁をこえてクッパの要塞がマリオやルイージの住むブルックリンの街に激突する。なぜこういう展開になるかというと、キノコ王国でクッパを倒しても、2人はブルックリンでは負け犬のままだからだ。マリオとルイージを「現実」世界でもヒーローとするためには、戦いの舞台をブルックリンに移す必要がある。たしかに2人はブルックリンがそれ以上破壊されるのを阻止したわけだけど、いきなり現れたクッパを倒したところで、住人にはなんのことやらわからないだろうに、ブルックリンを救った英雄として喝采されるのは唐突に感じてしまう。さらに次のシーンでは、マリオとルイージが仕事に出かけていく先はキノコ王国なのだ。クッパに破壊されたキノコ王国の再建を手伝っているということなのかもしれないが、ブルックリンのほうの配管業はどうなったのだろう? 2人はキノコ王国の住人になったのだろうか? そんなことはどうでもいいといわんばかりに映画はそこで終わってしまう。こういう終わりかたが物語の薄さを感じさせる要因になっているんじゃないだろうか。

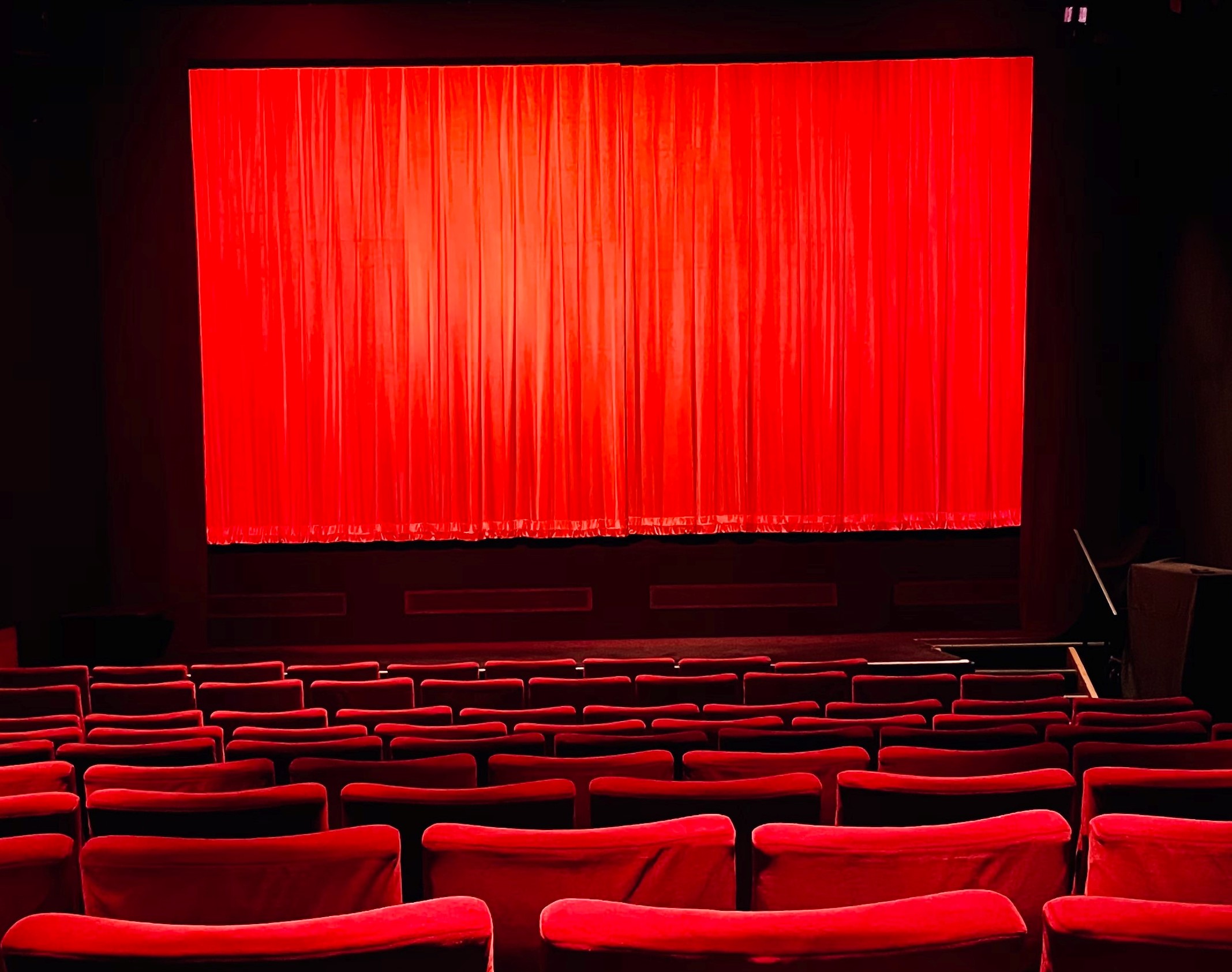

これだけ任天堂のIPの強さが証明されたのだから、新作がまた作られるのは間違いないだろう。映画が始まる前の”Nintendo”のロゴには胸が高鳴った。新作が出ればまた映画館に駆けつけるだろう。

コメント