『セッション』『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督最新作。

1920年代から50年代までのハリウッドを舞台に、サイレントからトーキーへの移行、映画スターの栄光と失墜、映画が作られる理由、映画が観られる理由、ハリウッドの光と闇を描く。『雨に唄えば』は約90分の映画だったけどこちらは約180分。『雨に唄えば』を換骨奪胎して骨組み構造とし、その隙間にセックスとドラッグと暴力とゲロとウンコが詰めこまれている。

雑用係をしながら映画製作に携わることを夢見ているメキシコ系の青年マヌエル(ディエゴ・カルバ)(マニーと名乗るのはメキシコ系を強調したくないから?)、ハリウッドでスターになることを夢見るネリー(マーゴット・ロビー)、サイレント映画の大スターで映画愛が強く、映画製作に進歩的な考えも持ってるのに、トーキー映画への時代の変化によって皮肉にも旧世代として没落していくジャック・コンラッド(ブラッド・ピット)。

映画冒頭のパーティーのシーンは裸の男女がドラッグとセックスにまみれ、華やかなハリウッドの裏側、アンダーグラウンドは虚飾と退廃に満ちているのが描かれ、1920年代の映画撮影の様子はずさんな管理体制と怒鳴り声と暴力、とにかくめちゃくちゃで撮影中に死人も出る。それでも映画監督や俳優、スタッフたちは映画作りに必死で、永遠の側に属する純粋な美をなんとかフィルムに定着させようとする。下劣でむちゃくちゃな情熱と労力が注ぎこまれた結果、奇跡の瞬間が映像に収められることになる。光が強ければ強いほど闇も深くなるし、下劣で不道徳などんちゃん騒ぎの果てに崇高な美が存在している。

劇中で批評家のエリノアがコンラッドに「あなたのようなスターはこれからも何百人と出てくる」というように、この映画で描かれるテーマはいままで繰り返し描かれてきた。人気を失った映画スターの悲劇というのは『サンセット大通り』、サイレントからトーキーへの悪戦苦闘は『雨に唄えば』や『アーティスト』、ハリウッドで夢を追う若者の悲惨な末路ということであれば『イナゴの日』、ハリウッド、ロサンゼルスの闇ということであれば『マルホランド・ドライブ』や『アンダー・ザ・シルバーレイク』など。『アンダー・ザ・シルバーレイク』で描かれたような都市伝説的なアンダーグラウンドの世界へマニーを誘うギャングのボス……というかデヴィッド・リンチ映画に出てきそうな怪人をトビー・マグワイアが演じている。

音楽は『ラ・ラ・ランド』と同じジャスティン・ハーウィッツ。ハリウッドで映画製作に携わりたいマニーとスターになりたいネリー、まだ何者でもない二人が夢を追いかける構図は『ラ・ラ・ランド』と共通で、そのせいか”Manny and Nellie’s Theme”は”Mia and Sebastian’s Theme”と似ている気がする(同じ作曲家の同じピアノ曲ってだけかも)。

映画の構造について

この映画は『雨に唄えば』を下敷きにしているが、劇中に『雨に唄えば』そのものが上映されるシーンがあって親切にも元ネタはこの部分ですよと教えてくれる。『雨に唄えば』を下敷きにしてる映画の中に『雨に唄えば』そのものが出てくることで複雑な構造になっている。

以下、ネタバレを含みます。

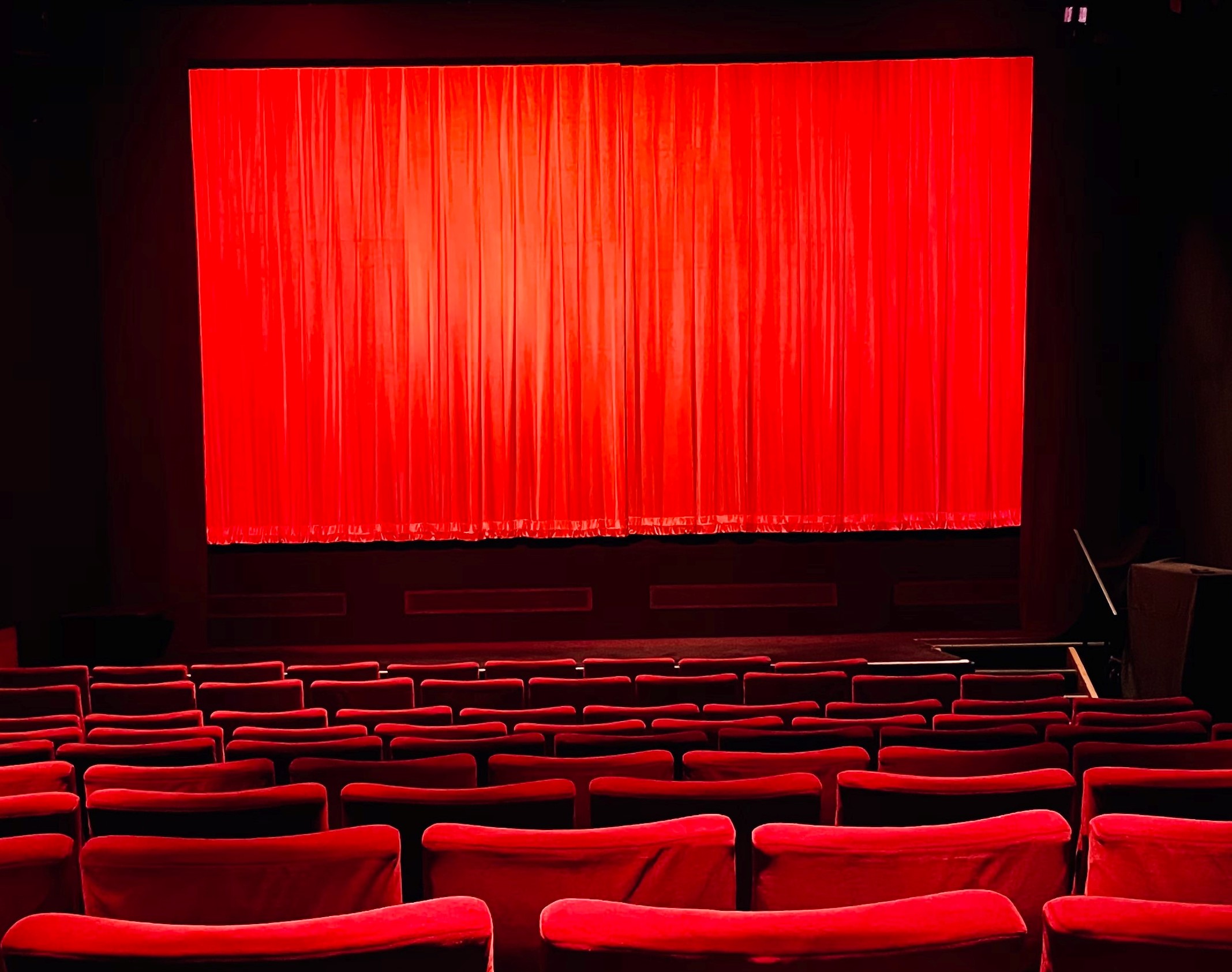

まず『雨に唄えば』は1952年に公開された映画で、1920年代のハリウッドを描いている。『バビロン』は2022年公開の映画で1920年代と50年代のハリウッドを描いている。『バビロン』のジャックは『雨に唄えば』のジーン・ケリー演じるドン・ロックウッドに対応してて、マニーはコズモやその他の映画スタッフ、ネリーはリーナに対応している。『バビロン』のラストで、1952年まで生き延びたマニーは映画館に入り『雨に唄えば』を観る。そこに描かれる1920年代のハリウッドに思い出がよみがえり涙する。つまり1952年のマニーから見ると、『雨に唄えば』で描かれる1920年代のハリウッドはフィクションで、マニーの過去の1920年代は「現実」として存在している。しかし『バビロン』は『雨に唄えば』があったからこそ作られた映画なわけで、タイムマシンで過去に戻って自分より若い両親を見るようなパラドキシカルな構造をしている。

コメント