タイトルや表紙を見かけたことがあった気がするけどスルーしてた。こんなにおもしろい本だったとは。発売されたときに読んでないことを後悔した。

現代において美とは何か、そこに働く力学はなんなのか、多面的に考察するコミック・エッセイ。

たとえば最初の章の「鏡の前の女の子」では、美女インスタグラマー、SNSインフルエンサーに憧れながら敵意も向けるわれわれになにが起こっているのか、哲学者の言葉を引用しつつ笑いもとりながら小気味よく解説されていく。

SNS上のセレブ達をフォローする人たちは彼女ら/彼らに憧れながら敵意も抱く。憧れつつライバル関係にもなる。女性たちが参加する、どれだけ多くの性的欲望の視線を集められるかという競争。こういう欲望と競争がSNS運営企業やインフルエンサーに大金をもたらす。

50年前に比べたら、SNS時代の現在では、必ずしも男に撮影され写真家の男だけが評価されるということはなくなり、被写体となる女性自身が撮影しSNSにアップすることができるようになった。それはいいことでもあるけど、やはりいまだに女性は見られる存在、美しくあれという圧力にさらされている存在であり続けている。

SNS上にアップされる写真は、「いいね」されやすいものに最適化されていきそれ以外の深みを失う。インスタグラム上の美だけでなく、他の美しさ、価値を見つけなければ……。

何百万もの調査でわかっている。女性の方が男性よりもずっとひどく、外見によって判断されているのだ。何百もの調査でわかっている。この社会ではきれいな人々の方があらゆるかたちでずっとよい扱いを受けるのだ。よりよい仕事につける。他にもいろいろよい特徴があるとみなされる。昇進する

p.88

60年代のセックス革命を経て、セクシーであること、性的魅力があることはその人の価値、ステータスを表すようになる。結婚していることとかいい仕事についてるとかに加えて、セクシーであることも求められるようになった。

美しくありたい、若くセクシーでいなければ、ということは自分の体をコントロールしたいという欲望で、いつかは必ず負けることになる闘いだ。時間に逆らうことはできないから。

美とは儚いもの。そして人の命自体が儚い。肉体的な美はあっというまに失われ、死も必ずやってくる。儚いから美しい。人生のあらゆることはいつか必ず失われてしまうからこそ尊い。肉体的な美を永遠にとどめようとすることは不可能であるだけでなく、自分自身を人生から閉めだしてしまう。肉体的な美は永遠でないことを受け入れることは、今を生きることにつながる。

「白雪姫の母」の章に登場する50~70代の5人の女性がとても印象的だった。取材した彼女たちの語りを、それぞれいろいろな白雪姫の母親のコスチュームで描いている。肉体的な美しさが年をとるにつれて失われてしまうことを受け入れなければいけないということや、若い時は性的に魅力的であることがいやだったけどいまは自分を美しいと思うということや、資本を持たない若い女性が容姿を利用するのが何が悪いとフェミニストを批判したり、外見が気にならなくなった境地を語ったり。

美しさへの欲望が、後期資本主義的消費文化、SNSによって利用され商品になり、とくに女性にとっては美しさのパワーはチャンスを与えてくれるものでもあるけど、彼女たちを鏡の間に閉じこめる罠にもなりうるということ。

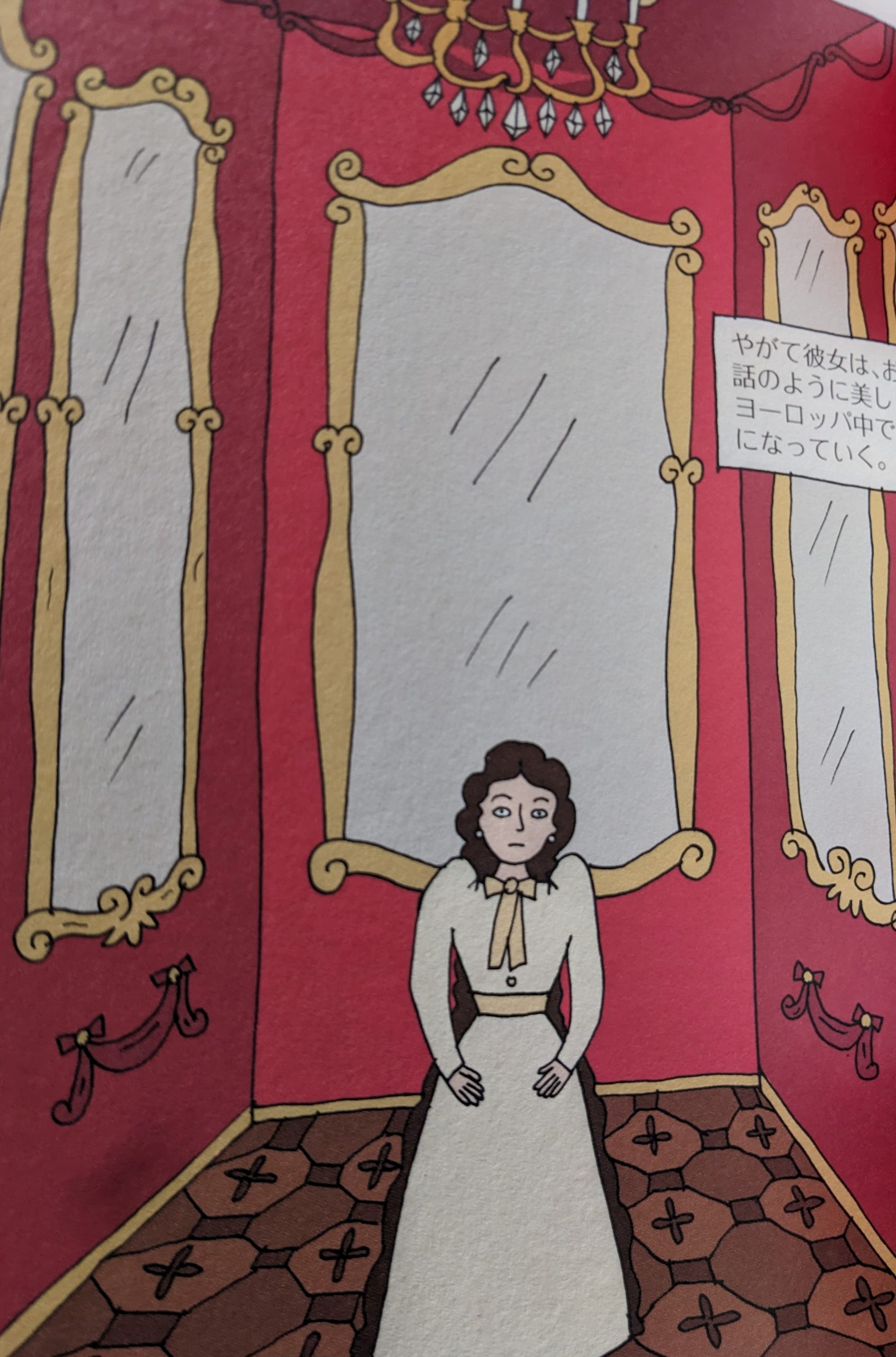

オーストリア皇后エリザベートは美しさが評判で、本人も美貌を維持するために大変な努力をしていた。肖像画に描かれた姿はいつまでも変わらないが、現実のエリザベートは当然若さと美しさを失っていく。肖像画と現実の姿のギャップ、現代でいえばテレビや映画の中のセレブと現実のセレブとの落差。SNS時代の一般人もこれと同じで、SNS上に見せる自分と現実の自分は決して同じではない。2つの自分に引き裂かれることになる。「こう見られたい」という自分がSNS上で称賛を浴びても、それはけっして現実の自分のことではない。まるでジキルとハイドだ。

本書のラストで、1日何時間も歩くほど散歩が好きだったエリザベートが、誰にも姿を見られずひとりで夜の森や山をどこまでもどこまでも歩いていく姿が描かれる。他人から見られる美ではなく、自分だけの人生の美を見つけようとするかのように。

コメント