木島泰三『自由意志の向こう側』の感想をtwitterで共有したら著者ご本人からリプライをいただいた。光栄かつ恐縮なことだったけど、自分が考えてることをぶつけるのは畏れ多すぎるので、ここに書いておく。

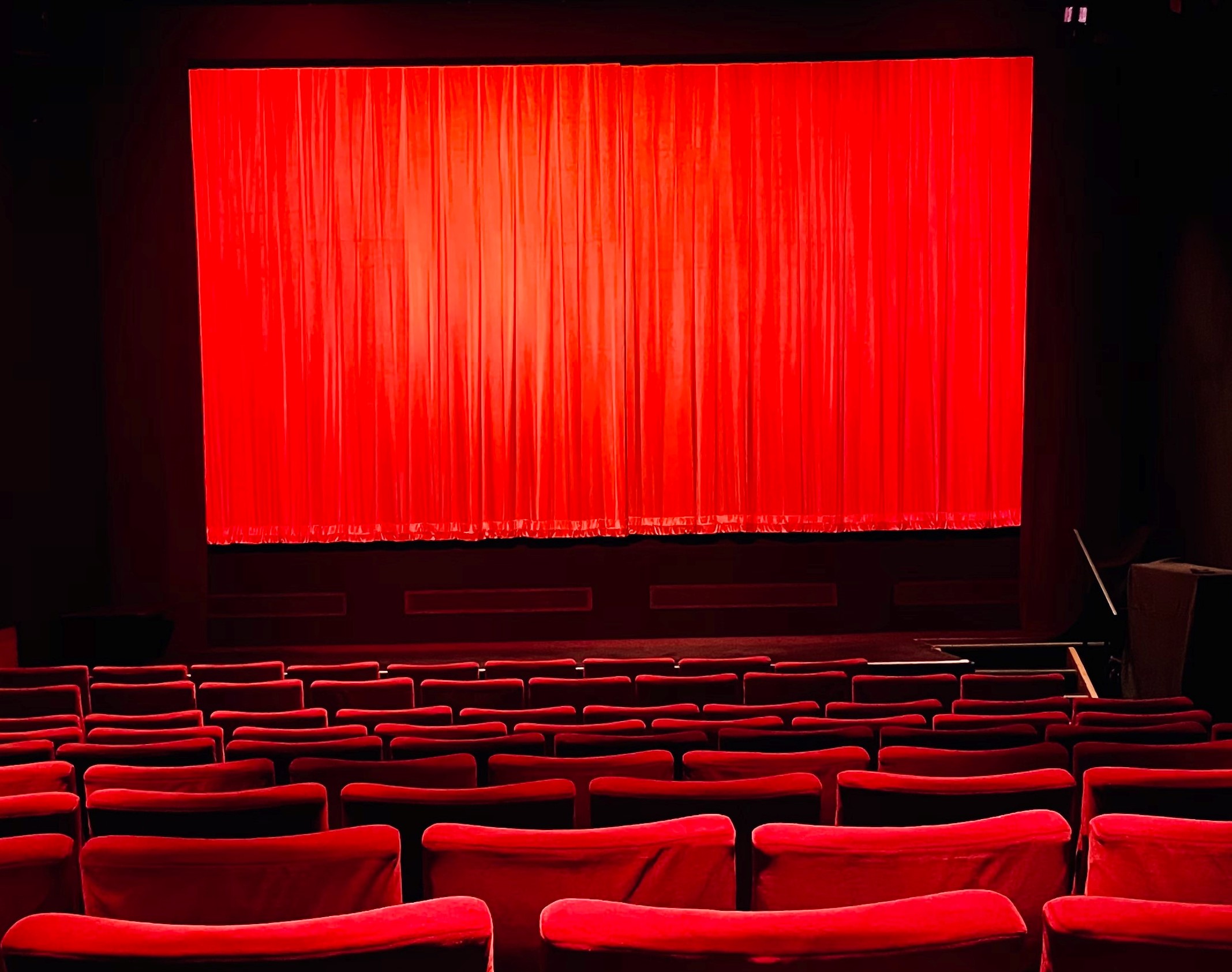

ニール:世界を救ったんだ。偶然に起こったことじゃない。

映画『TENET』より

プロタゴニスト:でも他のやり方をしてたら違う結果だったのか?

ニール:「起こったことは起こったこと」というのは世界の仕組みに対する信念の表現だ。何もしないことのいいわけじゃない。

プロタゴニスト:運命のことか?

ニール:呼びたいように呼べばいい。

プロタゴニスト:おまえなら何と呼ぶ?

ニール:現実。

意識が脳の働きによって発生していることと脳が物理法則に従っていることを認めるなら、「自由意志」は存在しないことになる。ここでいう「自由」とは、物理法則に従い原因があって結果が引き起こされるという因果関係を、意志の力によって”自由に”変えることができない、という意味での「自由」だ。

本書の「はじめに」でも書かれているように、量子力学の不確定性があってもそれは変わらない。未来の結果が原理的に予測できないとしても、それは意志の力で未来を変えられるということにはならない。たとえばサイコロを振って、もし偶数が出たら右の道に進み、奇数が出たら左の道に進むということにしたとき、それは自由意志でどちらに進むか決定しているとはいえないだろう。

ただ、今夜何を食べるかとか誰にも強制されていない状態で選択することをわたしたちは「自由意志で」選択すると呼んでいる。それはたとえば、小説の中の登場人物が何かを選択することも「自由意志で」選択するというのと同じだ。実際には、物語の筋は最初から決まっていて、小説の中のキャラクターがその結末を変えることはできない。変えることができるのは著者だけだ。

現実世界も同じことで、この宇宙は一冊の本でわたしたちはその登場人物のようなものなのだ。

しかし、わたしが本の登場人物だったり、この宇宙自体がコンピュータのシミュレーションだったりするのかどうか確かめることはできない。そういう意味ではわれわれには「自由意志がない」なんていうことはできない(語りえぬことは沈黙しなくてはならない)。それでも、「本当は」わたしたちには自由意志なんかなくて、すべてはただ物理法則に従って、”What happens happens”、ただ起きることが起きるだけなのだ、といいたくなる。

自由意志と人生の意味――ホンデリック、ペレブーム、フィッシャーそして古田徹也

https://note.com/free_will/n/n3f9a74fcf928

木島氏に教えていただいたペレブームの名前で検索して見つけたnoteだけど、”《自分は自由意志をもたず、たんなる物質の戯れによって人生行路は決められる》という自己イメージは或るひとに実存的苦痛をもたらす”というところでちょっとびっくりした。自分が感じるのは奇妙さ、不思議さ、センス・オブ・ワンダーで、せいぜいが空しさというところだろうか。

「痛みは実在しない」という哲学者も痛みは感じるだろうし、「時間は実在しない」と考える哲学者も待ち合わせの時間を気にするだろう。”本当のところは”自由意志は存在しないと考えていても、日常生活ではあらゆる選択を「自由に」行っていると感じる。神であれ悪魔であれ、なにものかに一挙手一投足を操られているとは感じないし考えない。

これも木島氏に教えていただいたスミランスキーという人は幻想主義というものを唱えているらしい。

映画『マトリックス』で、人類が現実と思いこまされている夢=幻想は、機械生命体が人類を奴隷にするためのものだった。でも「自由意志が存在する」という幻想はそうではない。邪悪な存在に欺かれてるわけではなく、ただ宇宙がそのようになっているというだけのことだ。『マトリックス』では、たとえ幻想だとしても幸せに暮らせるなら死ぬまで幻想の中で生きればいいじゃないかと主人公たちを裏切るキャラクターが出てくるし、しかも、主人公ネオが機械生命体に打ち勝ったあとも、「マトリックス」という幻想自体は残っているらしい。やはり人類にはどうしても幻想が必要なのかもしれない(ただ、究極的にはどんな犯罪にも責任は発生しないとなると、その犯罪によって罰を与えるのは倫理的に問題があることにある。だからいつかはこの幻想も打倒されるべきということになるのかな……?)。

宇宙開闢から現在までつづく因果の連鎖、これが善なる神のマスタープランによるものだと信じれば、空しさを感じることはなくなるんだろうけど、自分はそういう信仰を持つこともできない。

テッド・チャンやグレッグ・イーガンの作品には、未来が予測できるようになったことで社会が停滞してしまうというものがあるけど、決定論は未来の予測を意味するわけではないし、小説の登場人物が初めは悪人だったけど善人になるという物語がありうるように、すべてが決定しているといっても、悪人に生まれたら死ぬまで悪人だとかその逆を意味したりはしない。

長々と書いてきたが、なにが言いたいかというと自分は決定論にネガティブなものは感じないということ。

自然主義は、目的や意志を、目的も意志も欠く自然的な過程の積み重ねとして説明する。だがこれは要するに、目的も意志も「本当は」存在しない、ということではないか? これは価値ある尊いものの存在の否定であり、 さらに言えばそれに基礎を置く社会的な秩序を掘り崩すものではないか? 大まかに言えば、これに類する危惧(あるいは扇動)が反自然主義者(=リバタリアン)のみならず、自然主義者(=ハード 決定論者)からも提起されている、というのが今の状況である。

木島泰三『自由意志の向こう側』p.362

『自由意志の向こう側』で論じられるハード決定論、運命論を除去した因果的決定論についての記述はまさに我が意を得たりというかんじだったんだけど、それがすぐにソフト決定論に接続されてしまう(p.332-333など)。最初に読んだときはそれが不満に感じられた。しかし最終章を再読してみると、それは「自由意志なんてないんだ」と主張するだけのいわば”ハード決定論過激派”から既存の価値観を守り、決定論と運命論が混同されて差別につながってしまったりするのを中和しようとするためだということがわかって、最初の印象は変わった。

その種の外的な「お墨付き」なしでも、人間のすばらしさを語ることはできるはずだし、も しもそれをできるだけの語彙が僕一人ではなく) 今の僕らすべてに乏しいなら、それを増やしてい 努力も必要だろう。

木島泰三『自由意志の向こう側』p.365

「自然主義の軟着陸」というフレーズで僕が理解しているのは、自由意志論争において両立論者が引き受けてきた課題を、伝統的な価値や人間の自己了解全体について試みようとする企図だ。 つまり、 伝統的な価値や人間の自己了解を、たとえ伝統的な価値観や人間観に照らすと「デフレ的」と見られ ようとも、積極的に新たな自然主義的世界像の中で活かそうとする試みだ。

木島泰三『自由意志の向こう側』p.365

「自然主義の軟着陸」は、伝統的な価値観や人間観から見ても「デフレ的」だし、非両立論から見てもやはり「デフレ的」だ。しかし著者は、自然主義の考えは不可避的に広がっていくものであり、その過程でただ伝統的な価値観や人間観が完全に切り崩されてしまうまえに、新たな人間観を準備しておくべきではないかと未来への見通しを語る。

スパイ映画といえば普通、主人公(プロタゴニスト)の活躍によって、世界が破滅してしまうという運命が回避されるというのがお約束だ。しかし『TENET』では、プロタゴニストとしかクレジットされない名無しの主人公は、決定論的な世界の中でただ決められた役割を演じているだけのように見える。しかし映画終盤でニールがいうように、プロタゴニストの活躍がなければ世界は救われなかったのであり、すべてが決まっている世界のなかで活躍するヒーロー(すばらしさ、尊さ)を描くこの映画は、木島氏が目指す「自然主義の軟着陸」という試みそのものに思える。

コメント