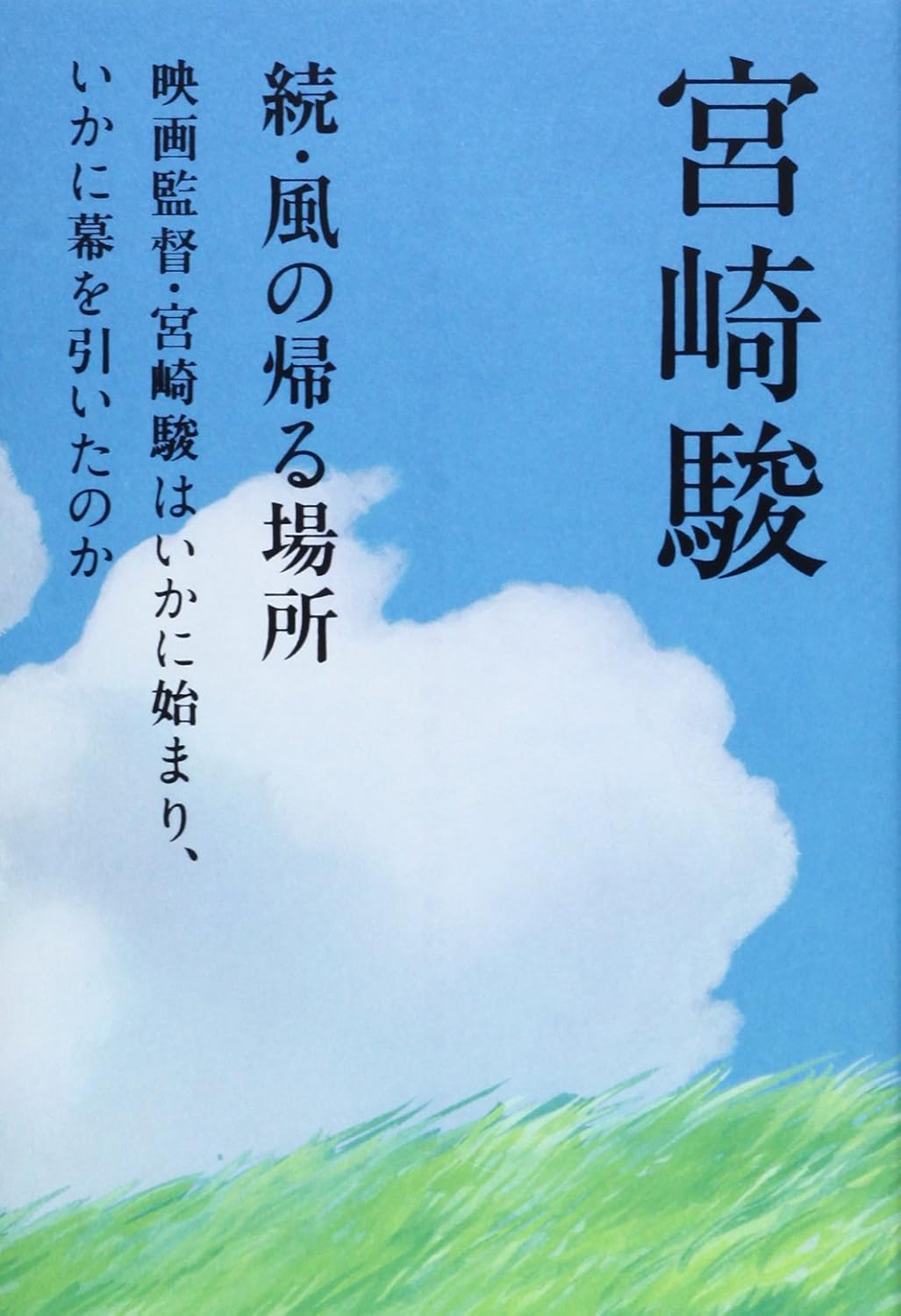

渋谷陽一による2008~2013年までのインタビューに加え、ジブリ設立直前のタイミングで行われた、『未来少年コナン』やマンガ映画について語った富沢洋子によるインタビューと、長編監督デビューまでを総括したアニメージュ編集部によるインタビューも併録されている。

『君たちはどう生きるか』を観たあとだから、どうしても言葉の端々に最新作の内容を連想してしまう。

「そりゃだって、やっぱり自分たちの心の深井戸みたいなところに入っていったら、どこか で海のイメージに通じてると思ってます。 それは無理なく思えることで。それを理屈で証明 しろと言われたら困るんですが。それは年寄りになる、もう少し前から感じてることですね」

――そうですね。

それはアニミズムとかいろいろなものと繋がってることだと思うんですけどね。あんまり 何度も考えてるから言葉で言うようになっただけで。ですから死がどうのとかって言われると「賢しらな」って感じが、僕はする。 死というのは、もう少しリアリティのあるものじゃないかと

p.47(ページ数は文庫版ではなく2013年の単行本のもの)

でもおふくろに会うなら最後の年寄りの時よりも若いおふくろに会ってみたいとか考えますけどね(笑)。なんでそういう気分が自分の中にあるのかは、よくわかりませんけど。

p.49

――でもそれは、「アリエッティ」っていうテーマだったから、寸止めだったわけですけれども、それこそ「ポニョ」の先まで行くというような作品だと、もう止めないでしょう、宮崎さんは自分を

「いや、でもそれはね、エンターテインメントとして、非常にヤバいことになるんじゃない かっていう予感が自分にはありますけどね」

――そうかもしれないですね。

「とうとう、歳をとって脳が溶けてこんなものを作ってしまったかっていう映画を作る可能性は十分にあるんですね、僕には」

p.129-130

第二のデビュー作?

『君たちはどう生きるか』について、「宮崎駿本人を描いたもの」「第二のデビュー作」と指摘されるが、『風立ちぬ』ですでに同じことを言われていた。『君たちはどう生きるか』を観たあとだと、『風立ちぬ』の特異さが際立つ。

――さっき言ったように、これは宮崎駿が宮崎駿を主人公にした映画だと、僕は捉えたんで すけれども。それは必然だという気が非常にしました。この映画を観た時の僕の最初の感想は、「ああ、宮崎さんは第二のデビュー作を作ったんだなあ」という。

「デビューなんかしてませんよ。あたしゃ幕引くためにやってるんですから」

――これで、第二の処女作を作ったんだ、と。

「そりゃ不愉快ですよねえ! 俺は一生懸命、今まで作ってきたんですから。アニメーションの現場ってのはそういうもんじゃないですよ」

p.235

「風立ちぬ」で自分のことを描いたって言われると嫌なのは、それです! 僕は自分のことを描いたんじゃない、 堀越二郎を描いたんだ。 二郎を取り戻したんです。僕流に取り戻したんです。

p.242

抱え続けていた宿題

『崖の上のポニョ』から『風立ちぬ』を作ったあとまで、ファンタジー作品(『君たちはどう生きるか』?)を作る構想はあったが、リーマンショックや3.11があって、どのような作品ならファンタジーとして成立するのか、楽観的にはなりえない少年を主人公にしてどういう作品を作れるか、というのが宮崎駿の中でずっと宿題として抱え続けられていたのがわかる。

やっぱり少年の悲劇性みたいなものを踏まえた映画でなければ、僕はやる必要ないんです。僕が出ていく必要がないという。だから困ってるんですよ。僕が前に進むっていうのは、そういうことですから

p.133

――じゃあ「ポニョ』が終わったあと、ファンタジーという手法ではない、もっとリアルな 作品が要求されていると感じていたんですか?

「ええ。それを1回やらないと次のファンタジーはできない。次のファンタジーはちょっと違うぞと思ったんですよ。何が違うかっつったら、いいとか悪いとかの区別がもう少し複雑に、もう少し怖く混じり合わなきゃいけなくなるだろうと。でも、それを唐突に出したら 『ポニョ』の続編になるだけでね。これはたぶん、世間のみなさんと離れてしまうなっていうふうに思ったんです。

p.199

だからファンタジーはね、今できないんですよ。 作りたいファンタジーはありますけど、もうちょっと世の中のことがわからないと、今は作れない。今作ったら嘘になる。それは陰々滅々としたファンタジーもね、キラキラしたファ ンタジーもね、両方とも嘘になる。そういうとこに僕らはいると思ってます。それは原発事故の前から、リーマンショックがあった時から、来ると思いました、ファンタジーは作れな い、と

p.182

僕はこれで、リアル路線でずーっと続けたい なんて、夢にも思ってませんからね。次は豊田佐吉だとかね、そういうことではないですよ」

――いや、だから、次のファンタジーを作るためには、絶対これが必要だったから。 それは もう、宮崎さん自身が口にしていることなわけで。

「基本的に、自分は、ファンタジーを作ろうと思ってきた人間ですから。それがまあ、こりゃダメ、いかんわって思ったからにすぎないんで。その先に続けるためにこれを作ったんじゃないから。

p.237

だけど、まあ、世の中に通用するものを作らなきゃ話にならない から。世の中に通用するっていっても、世の中のことあんまり大事に思ってないから。これ 困りますよね。そこに漕ぎ着けなきゃいけないんだけど、まだウロウロしていて。この脳味 噌がもう少し開かないかなって(笑)

宮﨑駿がどのような長編アニメを作るかというのは作家の問題というだけでなく、ジブリの経営とも直結している。巨額の予算がかかる長編アニメの映画作家としてここまでこれたのは奇跡的なことで、鈴木敏夫のおかげでもあるという想いも伝わってくる。

宮﨑駿にとってファンタジー=マンガ映画とはなにか?

僕は、自分が観たいものを作りたい。僕は、マンガ映画は、なによりも心を解きほぐして くれて、愉快になったり、すがすがしい気持ちにしてくれるものだって思ってる。その間は、 自分を抜け出せるというか……。 僕らは抜き差しならない現実社会に、抜き差しならない自 分を抱えて生きてるでしょう。だけどね、いろんなコンプレックスとかガンジガラメの関係 から抜け出て、もっと自由な、大らかな世界にあればね、自分は強くも雄々しくもなれる。 もっと美しく、やさしくなれるのに、自分の存在も意味あるものになるのに、という思いを 持ってるんじゃないか。 少年も老人も、女も男も……。

p.279-280

“失われた可能性〟という言葉が好きなんです。生まれるということは、ひとつの時代、 ひとつの場所の、ひとつの人生を否応なく選択することでしょう。 今、自分がこうあるとい うことは、もっとたくさんの、ありえたかもしれない自分を失うことなんです。たとえば、 海賊船に乗ってて、お姫様を脇に抱えている船長になったかもしれないんです。 この宇宙や、 他の自分を失うことなんです。 失われた可能性としての自分、ありえたかもしれない自分、それは自分に関してだけじゃなく、ありえたかもしれない人々、ありえたかもしれない日本が、可能性としてあるんです。

でも、それは、もう取り返しがつかないんです。だからこそ、空想されるその世界のありようは、願いや憧れを強く表すんだと思う。 マンガ映画は失われた可能性を描いてくれるものなんです。今のアニメーションには、マンガ映画と言えるような活力のあるものが少ないと思うんです。経済的な制約ばかり原因とされているけど、精神的に何か欠けてるんじゃないかなあ。 時流に背を向けて意気がってもくだらないけど、マンガ映画ってのは、もっと面白くてドキドキするものなのに、という思いはいつもありますね」

ひとつの宿題を終えた現在の想いはどういうものなんだろうか? いまのインタビューがすごく読みたい。

コメント