めちゃくちゃおもしろかった。

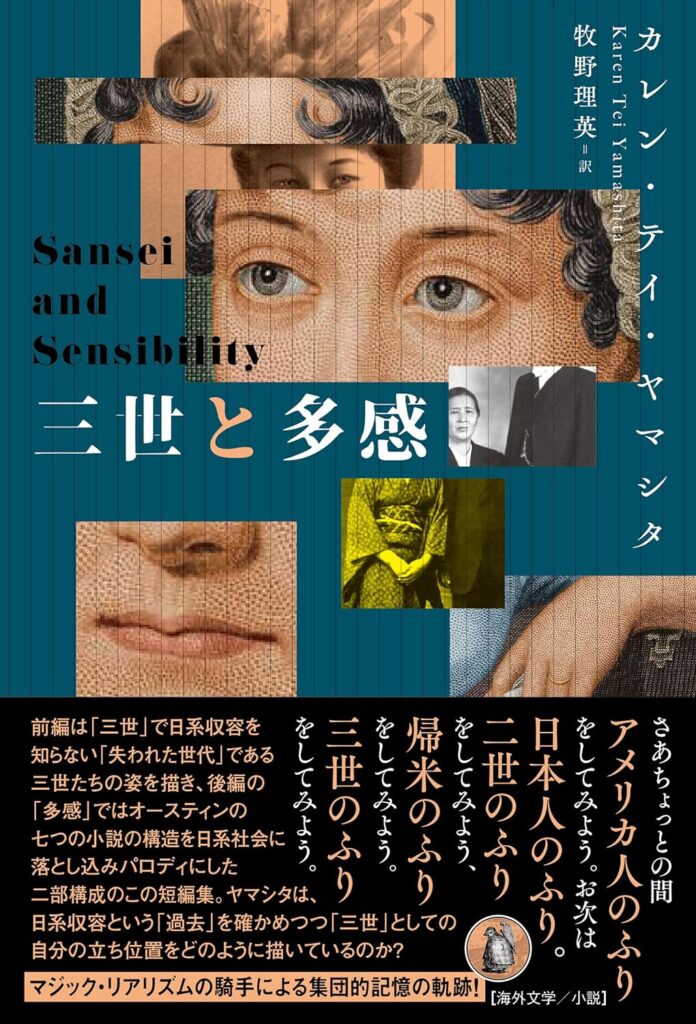

日系アメリカ人三世であるカレン・テイ・ヤマシタによる短編小説集。どの作品も日系アメリカ人であるとはどういうことかを描いた作品になっている。後半は『高慢と偏見』などで有名なジェイン・オースティンの作品世界をアメリカの日系コミュニティに置き換えたパロディ小説で、『三世と多感(Sansei and Sensibility)』というタイトルも、オースティン『分別と多感(Sense and Sensibility)』のパロディになっている。

日系アメリカ人であることをテーマにした小説と聞くとちょっと身構えてしまうというか、差別や歴史の悲劇なんかがテーマになるのかなと思ってしまうけど、本書に収められた作品はどれも笑える軽みがある。それでいて歴史的文化的に興味深さに満ちている。

本書の冒頭の作品「風呂」で、著者の分身である主人公はアメリカから日本に留学する。日系アメリカ人三世である彼女は、日本語があまりしゃべれないことを隠して、日本人のふりをしてみる。彼女にとって日本文化は、半分はエキゾチックな異国の文化であり、半分は祖母との思い出を介して自分とも直接つながる文化でもある。

「紳士協定」では、ヤマシタの祖父母であるアメリカに移民した一世と、ヤマシタの友人のルチオ・クボの祖父母であるブラジルに移民した一世のライフストーリーが語られる。移民一世たちの写真も紹介され、外国旅行すら珍しかった当時どんな思いで移民してきたのか想像が膨らむ。アメリカへの移民たちとブラジルへの移民たちの二世や三世の民族意識の違いも意識したことがなかったので興味深かった。

「ボルヘスとわたし」では、ボルヘスの助手であり妻であった日系アルゼンチン人のマリア・コダマ、メキシコ系アメリカ人の作家アメリコ・パレデスと日本で出会い結婚した日系メキシコ人のアメリア・ナガミネ、ジョン・レノンとアート、政治活動をともにすることになるオノ・ヨーコ、日本にルーツをもつ女性たちの人生に著者は時間と空間を越えてシンクロしていく。

「キティのキス」で主人公はジャパンタウンで開催される「二世ウィーク」(アメリカ合衆国で生まれた最初の世代である二世の名を冠して、日系アメリカ人文化・歴史を祝うお祭りらしい)に連れて行き、どの屋台にもおにぎりや天ぷらうどん、鰻丼がないことにショックを受ける。代わりにあるのは叉焼包、ピザ、ソーセージ、パスタなどである。舞台では女の子がセーラームーンを歌っている。現代日本の文化といえばロボット工学やジャパニメーション、アイドル、料理の鉄人、ハローキティなどである。三世の日系アメリカ人の文化からもかけ離れているし、彼女たちの直接のルーツである明治や大正生まれの一世の思う日本文化ともかけ離れている。

「結腸・内視鏡」では、内視鏡で検査される腸内を舞台に、移民や、白人に虐殺・征服される原住民たちがアメリカ史を形作っていることが語られる。日本が奇襲攻撃した真珠湾があるハワイは、白人に征服されたものだし、日系アメリカ人たちが強制収容された場所は、ネイティブ・アメリカンを虐殺して奪った土地である。

どの作品も三世と他の世代とのジェネレーション・ギャップ、太平洋を挟んで日本とアメリカのあいだで万華鏡のように乱反射する「日本」のイメージが描かれる。

太平洋戦争が始まって日系アメリカ人たちが収容所へ強制的に収容されたことはなんとなく知っていたけど、アメリカへの忠誠を問われて「あなたはいかなる場所にあっても戦闘義務を果たすために合衆国軍隊に進んで奉仕する用意はあるか」「あなたは無条件でアメリカ合衆国に忠誠を誓うか」という質問に、ノー、ノーと答えたものが「ノー・ノー・ボーイ」と呼ばれたことや、市民権をはく奪された一世や二世の中には日本に帰る人たちもいて、でもアメリカで生まれ育った二世は日本に馴染めなかった人たちもいたこと、また忠誠を誓った人たちも日系人だけの442部隊で戦争に行ったり、通訳や暗号解読などで自身のルーツである日本と戦うことになったというようなことは、ほとんど知らなかった。

日系移民の歴史はアメリカ近代史の一部でもあり、日本近代史の一部でもある。

後半のジェイン・オースティンのパロディ小説もほんとにおもしろくて、『高慢と偏見』しか読んだことないけどこんなにおもしろいなら他の作品も読んでみなくちゃと思った。

パロディ小説ではあるが、三世の価値観やジェネレーションギャップ、乱反射する「日本」のイメージが描かれるのは変わらない。

「義理と我慢」では密かにジュブナイル小説を書いている高校の校長が、小説のネタにするために生徒たちを盗聴し、陰で操って恋愛ドラマを演じさせようとする。

「モントレー・パーク」では日系で元シェフの夫マリオと、中国系で猛烈な教育ママ(タイガー・ママ)である妻のタミーと子どもたち。リッチな一家に、シングルマザーになったマリオの妹の娘ファニーがやってくる。厳しい母親への反抗、実の娘ではないファニーだけがタミーの理想通りの娘になる皮肉さとか、ほんとに楽しい。『ダイナスティ』というべたなソープ・オペラ(大富豪の贅沢な暮らし、出生の秘密、お家騒動)の登場人物があたりまえにアフリカ系やアジア系、同性愛だったりして現代版にアップデートされたテレビシリーズがあるんだけど、その日系コミュニティ版が観たくなった。最近の映画だと『クレイジー・リッチ・アジアンズ』とか『ミナリ』とか『私ときどきレッサーパンダ』とかあるけど、どれも中国か韓国だし。

『ノーサンガー・アビー』のパロディで日系ゴシック少女が主人公の「日系アメリカン・ゴシック」とか、『レディー・スーザン』のパロディで、悪女であるスーザンに寄り添った視線もある「オマキさん」とかどれも最高なんだけど、ただ一つ気になるのが訳文に対する違和感。

あきらかに日本語として不自然だったり、小説の文体としてはぎこちなさすぎだったり、ジョージ・タケイに言及するところで『スタートレック』での役名が「スル氏」になってたり(ミスター・スールーか日本語版のミスター・カトーにするべきでは?)、違和感がすごかったんだけど、同じ訳者の『ツナミの年』を読んだら違和感の理由がわかった気がする。

『ツナミの年』は詩集で、こちらはぜんぜん違和感がなかった。ぜんぜん違和感がなかった。詩の場合、原文を尊重するために改行位置も原文とあわせたり、意訳せずほとんど直訳のようなかたちで訳されることが多いけど、そのやりかたを小説に適用すると違和感がすごくなる。

コメント