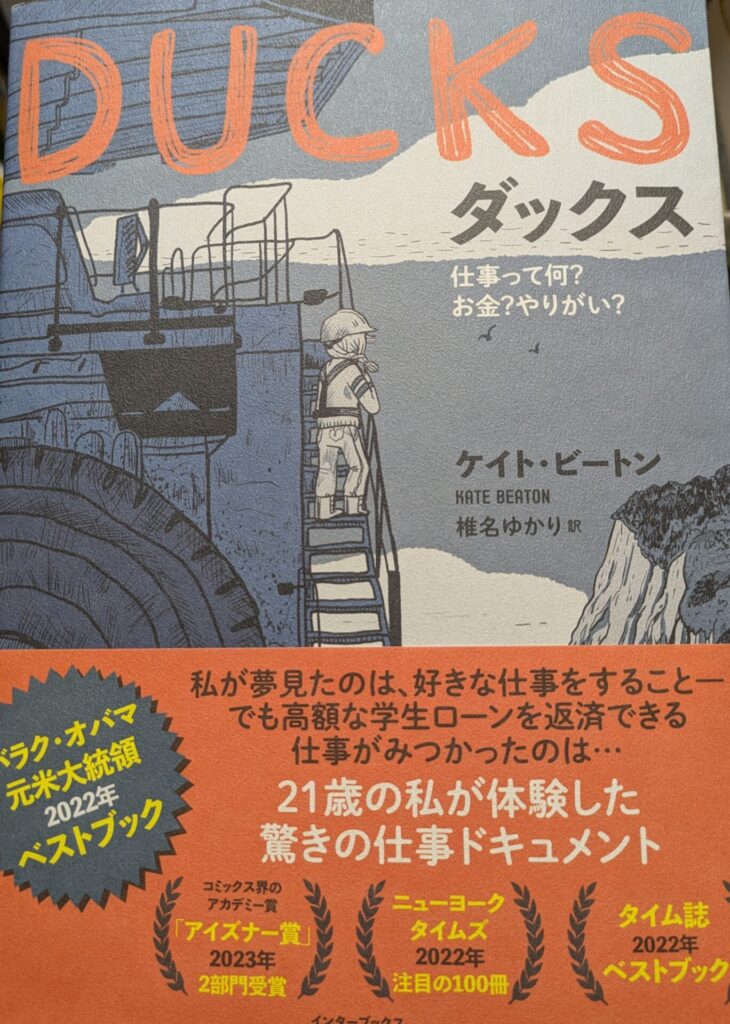

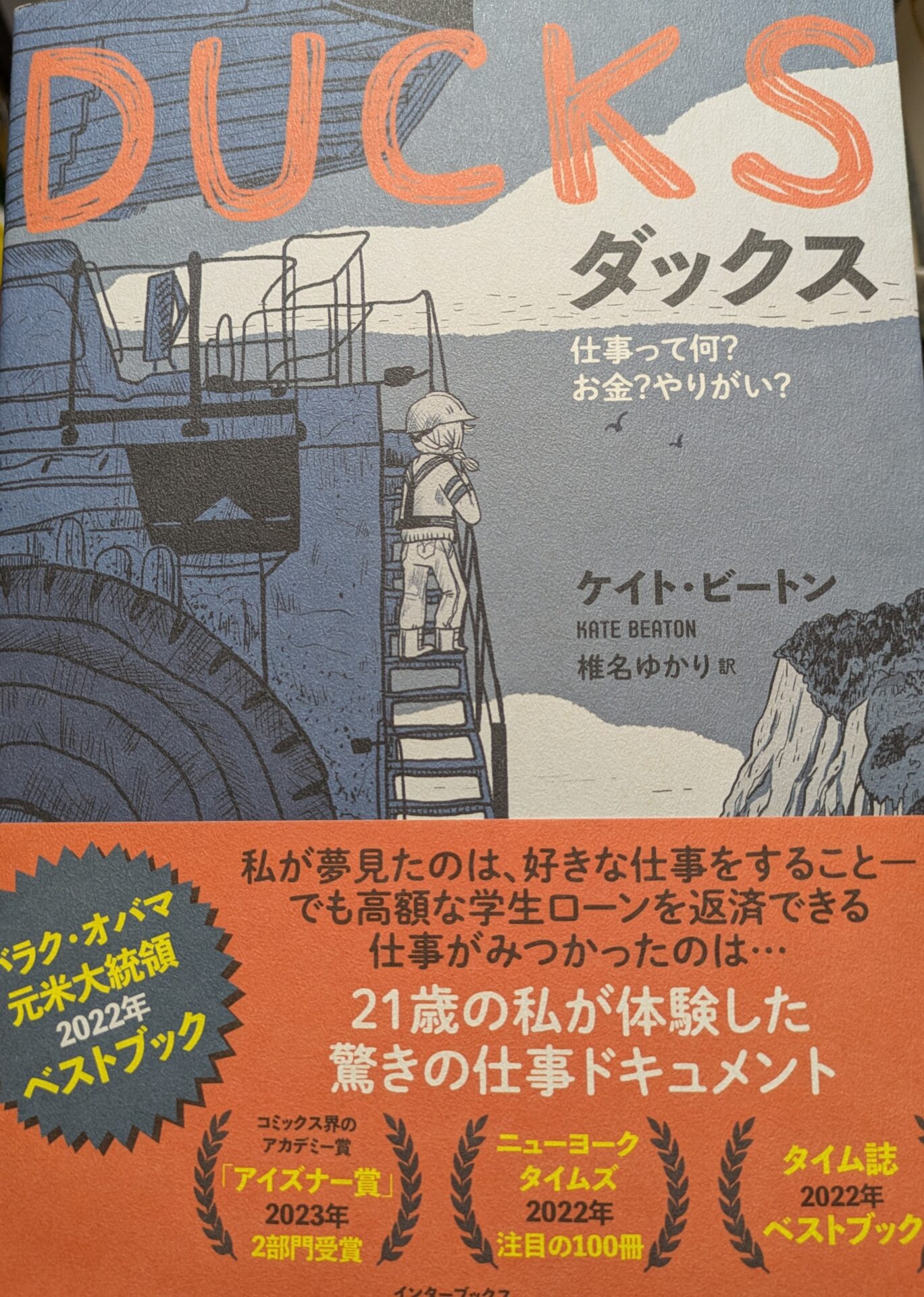

学生ローン返済のためオイルサンド採掘現場に飛びこんだ著者の自伝的グラフィックノベル。副題はまるでビジネス系の自己啓発書みたいだが、産業構造の変化によって衰退していく地方社会、男社会で女性がいかに過酷な体験をさせられるか、大企業による環境破壊、先住民族からの搾取などの問題を描いている。

主人公のケイティは大学を卒業したばかりで、夢である絵の仕事で身を立てるにはしばらくは下積み生活をしなければならない。しかしそれでは学生ローンはいつまでも返済できず、利子もかさんでいく。なるべく早くローンを返済するために、ケイティはオイルサンド採掘現場に就職することにする。ケイティの地元である島では、かつての漁業や鉱山は衰退し、稼げる仕事は他にないのだ。

圧倒的に男性が多い採掘現場という職場環境は、若い女性というだけで珍しい動物のように注目され、性的対象としての視線にさらされる。マイクロ・アグレッションとセクシャル・ハラスメントの連続にケイティはショックを受ける。

相談するべき上司は当然男性で、なにが問題かを理解しない。労働側は圧倒的に弱い立場で、解雇されたくなければ「問題」を彼女自身で乗り越えることが求められる。

そして望まぬセックスという最悪の体験。ケイティは嫌だと思っても叫んで逃げることができなかった。おおごとにしても、まわりの男たちは誰も味方にならないのがわかっていたからだ。最悪なのは、それが珍しいことではないことだ。告白した姉や友人も同じような体験をしていたのだった。

キャンプを出たあとも、ケイティは街で出会った元同僚の男の失礼な態度に抗議することができない。抑圧的な男社会で過ごした女性がいかに委縮し「わきまえ」させられてしまうか。

女性にとってだけでなく、採掘現場のような「男らしい」職場は、男性にとっても有害であるということも描かれている。キャンプで暮らす男たちは家族から引き離され孤独に苦しむ。死や大けがの危険と隣り合わせの仕事でも、黙ってこなすのが「男らしい」とされる。新人はイジられ、怒鳴りあい、小突きあう。そうやって「タフさ」を示す。あるいはたんに感情のコントロールに問題のある人間がいてもケアされない。メンタル・ヘルスの問題、識字障害があっても、弱音を吐いたり誰かに相談することはできない。そんなことは「男らしく」ないからだ。このような過酷で男性優位な環境が、家族の元ではきっとまともな男たちを、女性に有害な存在に変えてしまう。

この、MeTooムーブメントが世界的現象になる10年以上前、2005年の男だらけの採掘現場は、「男社会」の縮図だ。60年~70年以上前は、世界中の社会全体がこのような、男の男による男のための社会だった。仕事をし、経済力、財産、権力を持っているのはほとんどが男で、社会に出たわずかな女性たちはケイティのような経験にさらされてきた。

このような社会から有害さを取り除くにはどうすればいいか、本書を読めばよくわかる。職場の女性の比率を高めること、権限を持った女性の上司を増やすこと、男らしくなければならないという男性の意識を変え、メンタル・ヘルスのサポートを受けられるようにすること。

MeTooムーブメントからさらに8年経った現在、フジテレビの会社ぐるみによる性加害問題の第三者委員会報告書を読むと、いまだにケイティが経験したこととまったく同じことが繰り返されている。男性の意識を変え、権力構造を変え、職場環境を変えることによって、こんなことがもう二度と起こらないようにしていかなければならない。

コメント