ブラム・ストーカーの小説とF・W・ムルナウ監督の『吸血鬼ノスフェラトゥ』を原作として製作されたのがロバート・エガース監督の『ノスフェラトゥ』だが、1979年のヴェルナー・ヘルツォーク監督によるリメイク版へのオマージュも感じられる(冒頭でエレンが悪夢にうなされるところなど)。

ムルナウ監督の『吸血鬼ノスフェラトゥ』は、著作権のからみでタイトルや登場人物、ストーリーを変更して映画化されている。小説版、ムルナウ版、ヘルツォーク版、エガース版それぞれの違いを比較するとエガース監督が今回のリメイクにこめた意図が浮かびあがってくる。

ストーカーの小説に忠実に映画化された作品も存在しているが、『ドラキュラ』とムルナウ以降の『ノスフェラトゥ』の大きな違いは、吸血鬼が心臓に杭を打ちこまれて倒されるのではなく、乙女が犠牲となることで滅ぼされるというところだ。

ムルナウ版のエレンは自らを犠牲にして夫や世界を災厄から守る乙女として描かれ、ヘルツォーク版では毅然と吸血鬼と対決する、強くありながらも夫を守る貞淑な妻として描かれている(しかし皮肉な結末が犠牲を無にしている)。

ヒステリー患者として

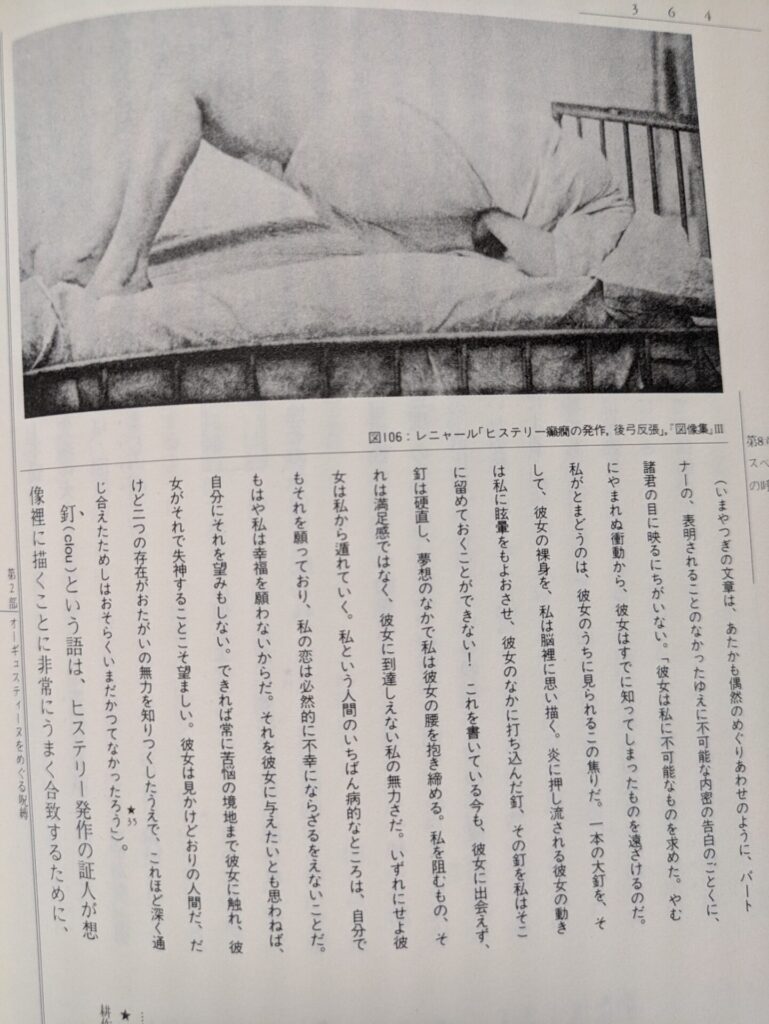

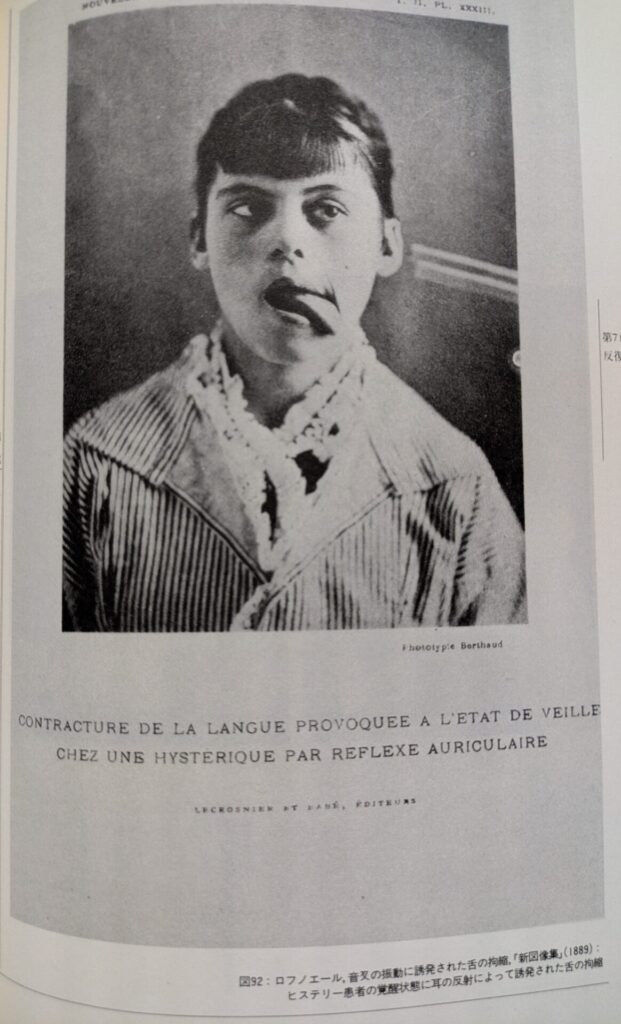

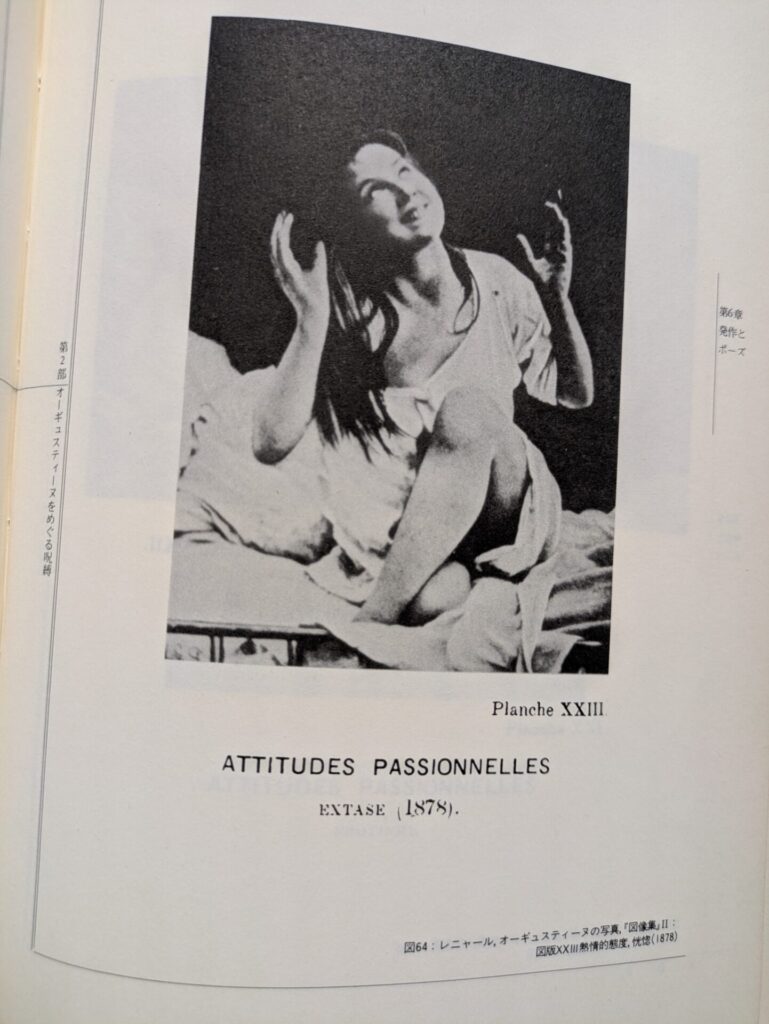

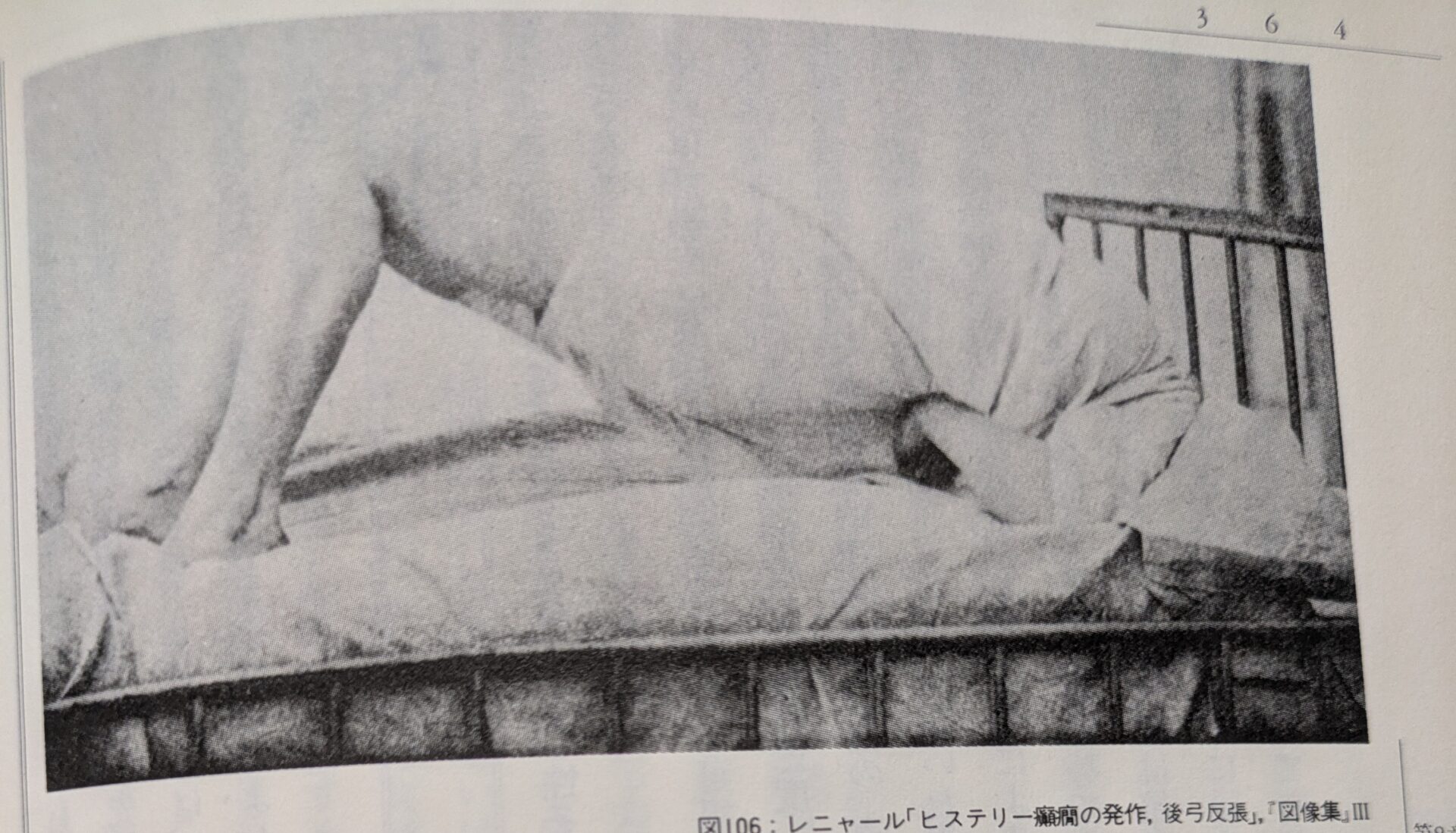

エガース監督による今回のリメイクも、エレンが犠牲になるところは同じだが、彼女をあきらかにヒステリー患者として描いている。エレンの”症状”は19世紀末のヒステリー患者そのものだ。てんかんのような全身の痙攣、夢遊病、発作中に麻痺を起こした体は針を刺しても痛みを感じない、など。また、エレンが全身の痙攣発作を起こす様子や、トーマスを罵倒するシーンで舌を出し硬直する姿は、サルペトリエール病院で撮影されたヒステリー患者たちの姿にそっくりだ。

ムルナウ版でもヘルツォーク版でもエレンは夢遊病の発作を起こす。またムルナウ版で、帰還したトーマスを迎えるエレンの姿はヒステリー患者の写真を連想させる。ここからエガース監督はヒステリー患者として描くという着想を得たのだろうか?

パリ、サルペトリエール病院にて

ブラム・ストーカー『ドラキュラ』の舞台である19世紀末、パリのサルペトリエール病院には娼婦や女性の精神障碍者、貧民が収容、拘束されていた。そこでヒステリーの研究を行っていたのがジャン=マルタン・シャルコーで、彼の「火曜講義」にはフロイトも出席しており、シャルコーらの研究がのちの精神分析につながっていく。サルペトリエール病院での研究のため撮影された写真は『Iconographie photographique de la Salpêtrière』として出版されいまに残っている。

19世紀末、ヒステリーというものをなんとか科学的に理解しようと研究が行われていた。解剖学的に神経や脳に異常が見られればわかりやすいのだが、ヒステリー患者にそのようなものは見られなかった。ではなにが原因なのか。もしかすると心、意識の問題なのか? しかしそれをどのように科学的に実証すればいいのか。当時の医師たちにとっては水をピンでとめて標本にしようとするようなものだった。

無視される性的トラウマ

エガース監督のエレンが他の2作と大きく違っている点がある。エレンは少女の時に、空想の中で自分の孤独を癒す存在に対して呼びかけていたらしい。その呼びかけにノスフェラトゥが応え、そのときの経験によって彼女は自身を穢れてしまったと感じ、エレンの父親もそのことを恥じているらしいという点だ。

フロイトは、幼少期に性的な口説きや駆け引きや性的加害を受けた体験がヒステリー症状を引き起こすと当初考えていた。この理論は誘惑理論と呼ばれる(のちにフロイトはこの理論を否定するのだが)。

ストーカーの『ドラキュラ』もそうだが、普通はヴァンパイアが被害者を誘惑する。しかし、エガース版のノスフェラトゥは、自分はエレンの呼びかけによって力を取り戻したのだ、誘惑したのはエレンのほうだと語る。エレンが穢されたと感じた体験は性的暴行のトラウマ体験そのものだ。ノスフェラトゥこそがエレンに性的加害を加えた存在なのだろうか? しかし、エレンの呼びかけによって力を取り戻し蘇ったというノスフェラトゥは、エレンの心の中に眠っていたもののようにも思える。エガース監督の描くノスフェラトゥは、エレンの幻想というわけではないけど、かなり心理的に解釈できるように描かれている。

夫トーマスが出張に行っている間、エレンはトーマスの友人であるフリードリヒの家に居候することになる。フリードリヒは親から引き継いだ会社を経営しているらしく裕福で、妻と2人の娘がいる理想的なブルジョワジー一家だ。フリードリヒはトーマスに子どもは作らないのかと訊ねる。フリードリヒに借金をしているトーマスは今回の出張を成功させ出世して、フリードリヒと同じような家庭を築くことを夢見ている。しかし不吉な予感に襲われたエレンは最初からこの出張に反対している。トーマスやフリードリヒのビジネスの世界、あるいはエレンの父親が代表するようなブルジョワ社会とエレンの世界は断絶し激しく対立している。

たびたび発作を繰り返すエレンをフリードリヒは疎ましく思い、エレンを追い出してしまう。疎外感を募らせるエレンは、オルロック伯爵=ノスフェラトゥに襲われ命からがら帰ってきたトーマスを激しく罵る。しかし最終的にはノスフェラトゥを葬る決意をし、自らを犠牲にして吸血鬼を道連れにしてベッドの上で亡くなるのだった。

リサ・カーディン「一九世紀末から二〇世紀初頭にかけての米国精神医学における女性の性的トラウマの成立」という論文(『トラウマの過去』所収)に下記のような症例が紹介されている。

一八七一年の春の終わりに、三〇歳の裁縫師が「急性錯乱」と診断されてニューヨークの有名な精神科病院に入院した。入院の数週間前から彼女の状態は悪化していた。感情が不安定で食事も睡眠もまともに取れず、衰弱してうちひしがれていた。家族によれば「服を引き裂いたり髪の毛を引き抜いたり、騒々しくて話もまとまらないし、乱暴をすることもありました。世話をしてあげようとすると反抗しますし、当てもなく歩き回って、落ち着かないのです」という。

主治医の治療によって体力や体調は回復したようにみえたが、彼女の乳房、腹壁、恥丘、陰唇、膣などの身体のさまざまな場所から針が見つかるようになる。そしてその年のクリスマスに彼女は亡くなってしまう。体内で炎症を起こしていた大量の針によって免疫力を失った結果だろう。

当時、彼女のように体内から針が見つかったり、膣にさまざまなものが挿入されている女性たちの報告は何件もある。しかし医師たちは針の数や異物の種類、大きさを報告するばかりで患者である女性たちの痛みや内面への言及はまったくない。そもそも当時の医学的常識からして、心理的なショックがこのような症状を引き起こすという考え方自体、彼らの想像の埒外だったのだ。紹介した症例のような女性は、医師からも夫からも周りの人間の誰からも理解されないまま死んでいったのだろう。

ベッドの上で誰からも理解されずに亡くなる姿は、エレンのものと重なる。エレンは自分の身を犠牲にして夫や社会を守ったのではない。無視された性的トラウマによって殺されたのだ。

エガース監督の初長編作品『ウィッチ』では、孤立した一家が悪魔に脅かされるなか、主人公の少女が父や母からも疑われ、弟妹にもいじめられるが、悪魔によって主人公以外は惨殺される。映画の最後、少女は社会に背を向け、”魔女”となり森の中へ消える。

エガース監督は『ノスフェラトゥ』と『ウィッチ』で、この世に居場所がなく社会からはじき出される女性たちを描いているのではないだろうか。

コメント