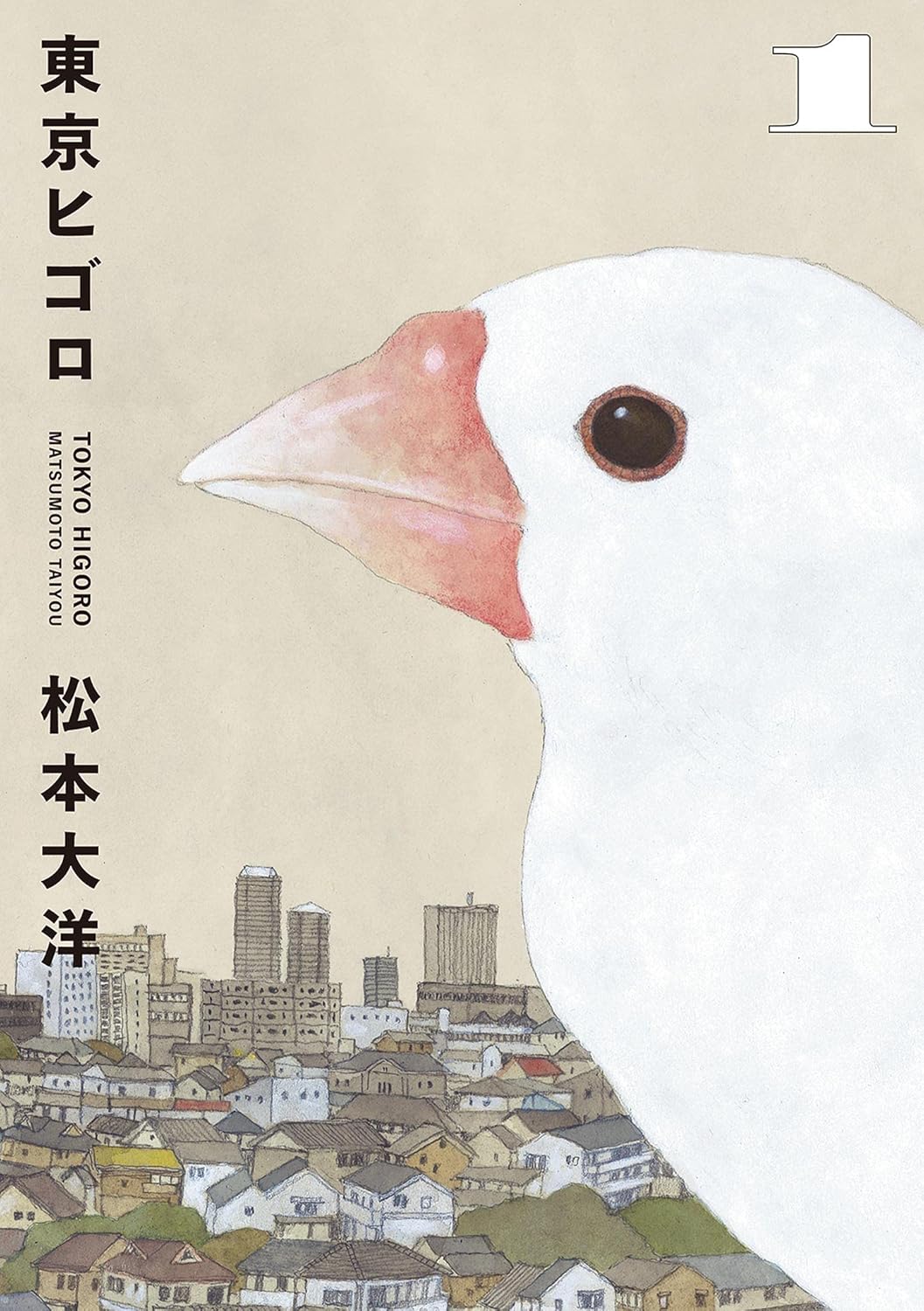

「サンデーマンガ俱楽部」で『東京ヒゴロ』について語ってるのを聴いて自分も語りたくなってしまった。

『東京ヒゴロ』が描く世界は2つに分かれている。

自分の理想の漫画雑誌を作るために奔走する塩澤と、彼の古巣である出版社で働く編集者や週刊誌に連載する漫画家たち。

あの世とこの世の境界を越えて、亡くなった漫画家と対話する塩澤。

年老いて筆を折った漫画家と現役の漫画家。

塩澤が原稿を依頼する漫画家たちも、依頼に応える作家と断る作家に分かれる。いまでも漫画を描いていてもかつてのような作品が描けないことに苦悩する漫画家(長作)と納得している漫画家(飯田橋町子)もいる。

塩澤と彼が依頼する漫画家たちの世界は理想側であり、出版社で働く編集者や週刊連載している漫画家たちの世界は現実側だ。でも、塩澤が考える理想の世界こそが絶対的に優れている、というようには描かれていない。人気作家になった青木や、飯田橋町子の漫画家人生の裏には苦悩があること、多くの人に読まれている漫画の素晴らしさも描かれている。

『夜明け』が書店に置かれるようになったきっかけはいかにも非現実的かもしれないけど、それで何百万部も売れたわけではないし、漫画界に革命を起こしたというわけでもない。『夜明け』に参加した漫画家たちのほとんどは老境で、おそらくこれが最後の作品になるだろう。理想の世界を体現してはいるが、非現実の世界でもあり、生よりも死に近い。『夜明け』の成功は、商業主義に対する芸術至上主義の勝利というようなものを意図して描かれたのではないはずだ。

漫画家には、地上的な資本主義の論理やリアリズムだけではなく、反地上的で非現実的な希望も必要だ――こうなるともう死後の永遠の命を説くキリスト教みたいな、ほとんど宗教的な話で、「いや、死後じゃなくて現世で救ってくれ」ってなっちゃうかもしれないけど、それでも、救いはあるよということを描いてみたかったということなんじゃないだろうか。

コメント