この映画は「見た目に偏見を持つことはいけない」と道徳的に単純に訴える映画ではないし、障害者がひたすら悲しい目にあうことで観客を感動させるような映画でもない。ダーク・コメディでありながら、観客を美と醜の関係が入れ替わったりねじれたりする迷宮に誘い、観終わったときには他人や自分の見た目に関する意識を変容させられてしまう映画だ。

美と醜について

主人公エドワードの顔は(おそらく)神経繊維腫症Ⅰ型によって腫瘍で覆われている。外出すればすれ違う人の視線がどうしても気になってしまう。コンプレックスを持っていない人間がいるだろうか? 劇中でエドワードが怯える視線は、観客にも突き刺さる。

エドワードは傷つくことにおびえ、びくびくしている。同じアパートの住人はエドワードのことを不幸だと決めつけて、レディ・ガガの言葉を引用して「人生におけるすべての不幸は、現状を受け入れないことから生じる」などとおせっかいなことを言ってくる(実際、エドワードは人生を謳歌しているとはいえないのだが)。

自分の部屋の前まで来ると隣の部屋に引っ越し業者がソファがドアを塞いでいて部屋に入れない。乱暴な引っ越し業者がドアを壊してしまう。部屋に入ると天井から水漏れがしている。神様はエドワードをひたすら不幸にすることに決めてしまったみたいだ。そういう部分はユダヤ人の主人公がひたすら災難に遭い続けるコーエン兄弟の『シリアスマン』やアリ・アスター監督の『ボーはおそれている』を連想させる。

引っ越してきた隣人のイングリッドは劇作家で、悪意はないのかもしれないが不躾な質問をしたり、パーソナルスペースへずかずかと踏みこんでくる。しかし、エドワードはそんな彼女に恋心を抱く。イングリッドは初めて自分の顔に触れた女性だったからだ。イングリッドともっと近づきたいと思うエドワードだが、彼女にはすでに恋人がいるらしいし向こうはこちらのことをまったく気にかけていないらしい。やはりこの顔では無理なのかと悩むエドワードは医師から提案された画期的な治療法を受けることにする。

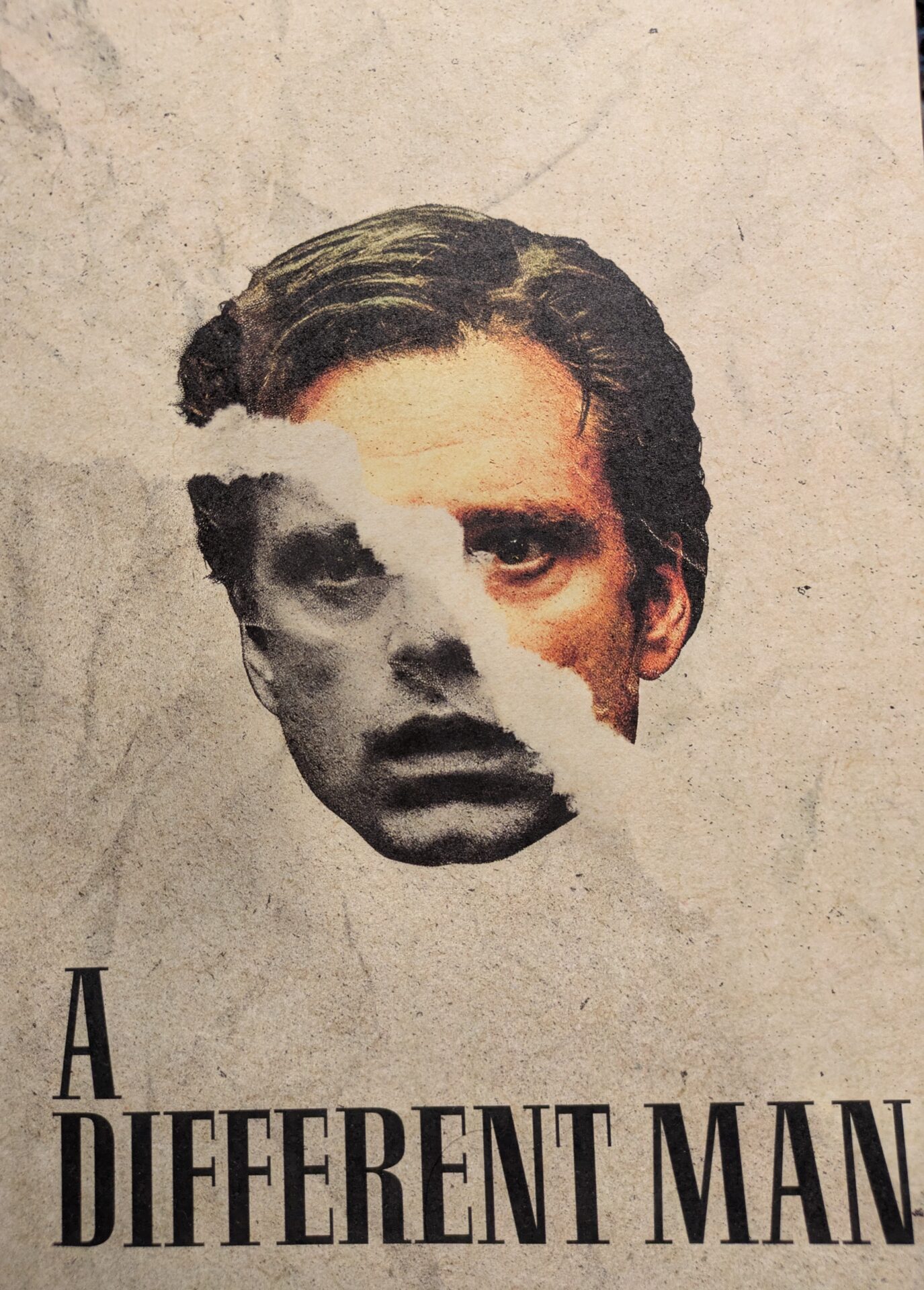

実験的な治療法は劇的な効果があり、エドワードは一夜にして”イケメン”の顔を手に入れる。夜の街に出かけ、いままで経験できなかった楽しい夜を経験したエドワードは、ガイ・モラッツという偽名を名乗りエドワードは死んだということにしてしまう。コンプレックスだった過去の自分を文字どおり葬り去る行為は、自己否定の表れだ。

エドワードがガイとして不動産会社の営業マンとして成功しているあいだに、イングリッドはエドワードとの出会いを元にした戯曲を書き上演しようとしていた。ガイ=エドワードは、正体を隠したままイングリッドと再会し、自分自身がモデルとなっているその戯曲の主人公を演じることになる。捨て去ったはずの顔のマスクを着けて演技をするうちに、ガイ=エドワードははコンプレックスだったはずの顔が自分のアイデンティティの一部になっていることに気づいていく。

イングリッドと付き合うことができ何もかもうまくいきそうになっているところに、オズワルドが現れる。実際に神経繊維腫症I型であるアダム・ピアソン演じるオズワルドは、過去のエドワードと同じような顔を持ちながら、外交的で友人も恋人も多く、”イケメン”になったはずのガイ=エドワードはオズワルドに嫉妬し劣等感を抱くようになる。オズワルドの存在はガイ=エドワードに、「不幸なのは顔のせいではなかったのでは」という疑問を突きつけてくる。コンプレックスの原因でしかないと思っていなかった”顔”を追い求めるようになるという反転。”イケメン”が”障碍者”に嫉妬し憧れるようになる。観客の美醜に対する意識はここでもマッサージされることになる。

結局、ガイ=エドワードは芝居の役もイングリッドもオズワルドに奪われてしまう。

劇中劇の入れ子構造と現実とのメタ構造、セバスチャン・スタンの演技

オズワルドの登場によってこの映画はどんどん複雑さを増していく。まず、イングリッドが書く劇中劇について映画内で議論されるように、障害の当事者ではないガイがマスクをつけてエドワードを演じることの倫理的な問題ということがある。それはそのまま現実のセバスチャン・スタンが特殊メイクをして障害者を演じることの問題そのものだ。監督は『ワンダー 君は太陽』を観ていて、もし実際にトリーチャーコリンズ症候群の当事者が映画の中の俳優が特殊メイクをして演じている主人公を見てどんなふうに思うだろうかというところから着想したという。非当事者による当事者性の簒奪。話がややこしくなるのは、劇中のガイは本来であれば当事者だということだ。映画に障碍者を登場させるということについてはすでに前作の『Chained for Life』で描いているから、さらに先に進むんだという監督の意思を感じる。

ドキュメンタリーではないほとんどの映画に登場する人物は、コーヒーを持ってくるだけみたいな端役でも美男美女によって演じられている。美は良い/善いものと結び付けられ、醜いものは悪いものに結び付けられがちだ。心理学実験でも示されるように、美男美女は見た目が美しいだけでなく内面も美しいとされがちなのに対して、映画の悪役は身体の一部が欠けていたり、モンスターの見た目といえば、左右対称でなかったり、体の一部が欠損していたりする。ルッキズムの問題は映画にこそ深く表れている。

映画の前半とイングリッドの書く劇中劇はメタでフラクタルな入れ子構造になっている。障碍者を演じることの倫理的問題もそうだし、一般的な映画にはどんなくだらない役でも見目麗しい俳優しか出てこないということ、エドワードが通行人にじろじろと眺められたり知らない人間から話しかけられたりするという経験は、セレブであるセバスチャン・スタンも同じように経験していることであり、ガイとエドワードの関係は、セバスチャン・スタンとエドワードの関係とパラレルになっている。このように映画の中の問題は観客のいる現実世界にまではみ出してきて、観客を巻き込みはじめる。

セバスチャン・スタンは神経繊維腫症の当事者ではないが、見た目だけで判断され生きづらさも経験するだろうという意味では当事者でもある。現実の人生経験とも重なるスタンの演技にも引きこまれる。

見た目についての意識の変容

その人の本質とは、見た目なのか中身なのか? オズワルドとエドワードは、そんな葛藤により引き裂かれ分裂した1人の人物であるというようにも見える。ドストエフスキー「分身」のように、ドッペルゲンガーは自分に敵対視、自分からすべてを奪っていくものだ。ガイ=エドワードは、オズワルドによって恋人を奪われ、演劇の役柄を奪われ、仕事を失い、自分自身で名前も捨ててしまい、リハビリ療法士を襲ったことで社会での居場所も失う。シャミッソー「影を売った男」、それをもとに書かれたホフマン「大晦日の夜の冒険」でも、悪魔に影を売った男は周囲の人間とのつながりを失って不幸になる。レディ・ガガの「人生におけるすべての不幸は、現状を受け入れないことから生じる」という言葉に呪われたかのようだ。しかし、ガイ=エドワードのような現状を誰が簡単に受け入れられるだろうか。現状を簡単に受け入れられないからこそ、世界には不幸な人間があふれているのかもしれないが。なにもかも失ったガイ=エドワードに残されているものはなんなのか。

刑務所を出たガイ=エドワードはオズワルドとイングリッドに再開する。顔も変えアイデンティティにまつわるものはすべて剝ぎ取られたガイ=エドワードに対して、オズワルドの「君は変わらないね」というセリフは痛烈な皮肉でしかない(あれ? オズワルドはいつから”ガイ”のことをエドワードだとわかっていたのだろうか)。

映画は鋭い切れ味を残して終わる。映画を観終わったとき、自分自身や他人の外見に関する観客たちの意識は、この映画に巻きこまれ反転させられひねられ裏返され、いやおうなく変容させられていることに気づくだろう。

参考:エドワードがリハビリ士の男を襲ったことの意味と理由は自分では気づかなかった。

コメント